Лигнин.

Что

такое

лигнин,

происхождение, получение, свойства и применения лигнина

Происхождение

и получение лигнина

Лигнин от

лат. lignum - дерево, - сложный (сетчатый)

ароматический природный полимер входящий

в состав наземных растений, продукт биосинтеза. После целлюлозы,

- лигнин самый распространенный полимер на земле,

играющий важную роль в природном круговороте углерода.

Возникновение лигнина в произошло в ходе

эволюции при переходе растений от водного к наземному образу

жизни для обеспечения жесткости и устойчивости стеблей и

стволов (подобно хитину у членистоногих).

На английском и немецком языках лигнин - lignin, реже lignen или lignine

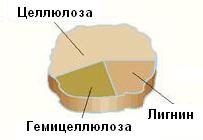

Как известно, растительная ткань состоит главным

образом из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. В древесине

хвойных пород содержится 23-38 % лигнина, в лиственных породах

- 14-25%, в соломе злаков 12

- 20 % от

массы. Лигнин расположен в клеточных стенках и межклеточном

пространстве растений и скрепляет целлюлозные волокна. Как известно, растительная ткань состоит главным

образом из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. В древесине

хвойных пород содержится 23-38 % лигнина, в лиственных породах

- 14-25%, в соломе злаков 12

- 20 % от

массы. Лигнин расположен в клеточных стенках и межклеточном

пространстве растений и скрепляет целлюлозные волокна.

Вместе с гемицеллюлозами он определяет механическую прочность стволов и

стеблей. Лигнин обеспечивает герметичность клеточных стенок (

для воды и питательных веществ) и благодаря содержащимся в

нем красителям определяет цвет одревесневевшей

ткани.

Лигнин прочно физически и химически инкорпорирован в структуре

растительной ткани и эффективное выделение его оттуда промышленными

методами представляет весьма сложную инженерную задачу.

Принято различать протолигнин, - лигнин содержащийся внутри

растения в его естественной форме, и технические его формы,

полученные извлечением из растительной

ткани при помощи различнных физикохимических

методов. Лигнин не изготавливают специально;

он и его химически модифицированные формы

являются отходами биохимического производства. В ходе

физико-химической переработки растительной ткани

молекулярная масса лигнина уменьшается в несколько раз, а его

химическая активность возрастает.

В

гидролизной промышленности получают порошковый т.н. гидролизный лигнин.

В целлюлозном производстве образуются водорастворимые формы

лигнина. Существуют две основные технологии варки целлюлозы,

более распространенная сульфатная варка (щелочная)

и менее употребляемая сульфитная (кислотная) варка.

Лигнин

получаемый в сульфатном производстве, т.н. сульфатный лигнин

в большой степени утилизируется в энергетических установках

целлюлозных заводов.

В сульфитном производстве образуются растворы сульфитных лигнинов (

лигносульфонатов), часть которых накапливается в

лигнохранилищах, а часть уходит со сточными водами предприятия в реки и

озера.

В английской литературе выделяют также :

- бессернистый

лигнин - sulfur-free lignin (гидролизный лигнин);

- сернистый

лигнины - sulfur lignin ( т.е. лигнин с целлюлозных

производств).

В той или иной степени утилизацией лигнина

занимаются сами производящие его предприятия, но гидролизный лигнин,

сульфатный лигнин и лигносульфонаты присутствуют на рынке и как

товарные продукты. Международных или российских

стандартов на технические лигнины не существует и они

поставляются по различным заводским техническим условиям.

Формула и химические свойства лигнина

В химическом смысле лигнин - понятие условное и

обобщающее. Как нет двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых

лигнинов. В химическом смысле лигнин - понятие условное и

обобщающее. Как нет двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых

лигнинов.

Принято считать, что молекула лигнина состоит из

атомов углерода, кислорода и водорода.

В литературе встречается несколько вариантов формулы лигнина.

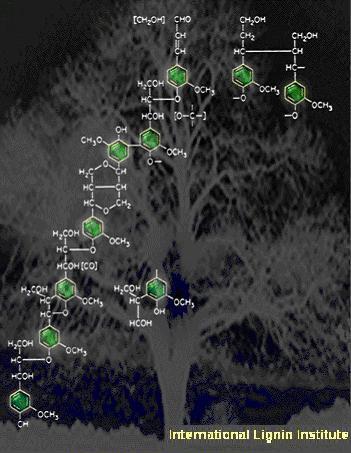

На рисунке приведено представление химической

структуры лигнина рекомендуемое Международным институтом

лигнина ( ILI - International Lgnin Institute ).

Лигнины

получаемые из разных растений значительно отличаются друг от

друга по химическому составу.

Молекула

лигнина неопределенно велика и имеет много

разнообразных функциональных групп.

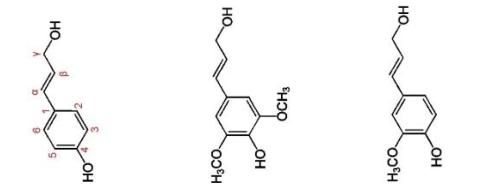

Общей структурной единицей всех видов лигнина является фенилпропан

(C9H10), а различия связаны с разным содержанием

функциональных групп.

В соответствие с современными познаниями лигнин -

сложный трехмерный сетчатый полимер, имеющий

ароматическую природу, получающийся в результате поликонденсации

нескольких монолигнолов - коричных спиртов (паракумарового,

конеферилового, синапового), см. формулы ниже

Лигнин проявляет пластические свойства при повышенном давлении и

температуре, особенно во влажном состоянии.

Утилизация

лигнина в природе

Лигнин практически

не усваивается при пищеварении у высших животных; в

природе его переработкой заняты различные грибы,

насекомые, земляные черви и бактерии. Главную роль в этом

процессе играют грибы-базидиомицеты. К ним относятся многие грибы,

живущие как на живых, так и на мёртвых деревьях, а так же грибы,

разлагающие листовой опад. Среди лигнинолитических грибов есть

съедобные ( опенок, вешенка, шампиньон).

Деградация полимерного лигнина происходит под

воздействием внеклеточных ферментов-оксидоредуктаз грибов. К данным

ферментам в первую очередь относятся лининолитические пероксидазы:

лигнин-пероксидаза и Mn-пероксидза, а так же внеклеточная оксидаза –

лакказа. Так же лигнинолитичекий комплекс грибов содержит

вспомогательные ферменты, в первую очередь производящие перекись

водорода для пероксидаз и активные фермы кислорода. Сюда включают такие

ферменты как пиранозооксидаза, глюкзооксидаза, глиоксальоксидаза,

алклгольарилоксидаза и целлобиозозодегидрогеназа.

Основным продуктом разложения лигнина в природе является гумус.

Декомпозиция лигнина в естественных условиях происходит в

присутствии других элементов растительной ткани - целлюлозы и

гемицеллюлозы.

Экономическое значение лигнина

Ежегодно в мире получается около 70 млн.

тонн технических лигнинов. В энциклопедиях пишут о

том, что лигнин является ценным источником

химического сырья. К сожалению, пока это сырье

организационно, экономически и технически не слишком и не всегда

доступно.

Например, разложение лигнина на более простые

химические соединения (фенол, бензол и т.п.) при сравнимом качестве

получаемых продуктов обходится дороже их синтеза из

нефти или газа. По данным International Lgnin Institute в

мире используется на промышленные, сельскохозяйственные и др.

цели не более 2 % технических лигнинов. Остальное сжигается в

энергетических установках или захоранивается в

могильниках.

Трудность промышленной переработки лигнина обусловлена сложностью его

природы, многовариантностью структурных звеньев и связей между ними, а

также нестойкостью этого природного полимера, необратимо меняющего

свойства в результате химического или термического воздействия. Как

было указано выше в отходах предприятий содержится не природный

протолигнин, а в значительной степени измененные

лигниносодержащие вещества или смеси веществ, обладающие

большой химической и биологической активностью. Кроме того они

загрязнены и др. веществами. Считается, что жить около

"лигнохранилищ" не совсем полезно. Они имеют

неприятное свойство самовозгораться с выделением сернистых, азотистых и

др. вредных соединений, а тушение их крайне

затруднено в связи с большими их размерами и особенностями

процесса горения. На фото слева "лигнохранилище",

справа - горящий лигнин.

В некоторых исследованиях отмечается мутагенная активность

технических лигнинов.

Таким образом в народохозяйственном балансе технические лигнины

пока представляют собой значительную и

постоянно растущую отрицательную величину.

Свойства гидролизного лигнина

Гидролизный лигнин - аморфное порошкообразное

вещество с плотностью 1,25-1,45 г/см3 от светло-кремового до

темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Молекулярная масса 5000 - 10 000. Размеры частиц

лигнина от нескольких миллиметров до микронов(и меньше). Содержание в

гидролизном лигнине собственно лигнина колеблется в пределах

40-88 %, трудногидролизуемых полисахаридов от 13 до 45 % смолистых и

веществ лигногуминового комплекса от 5 до 19 % и зольных элементов - от

0.5 до 10 %.

Состав золы лигнина: Al2O3 – 1%; SiO2 – 93,4%; P2O5 – 1,5 %; CaO –

1,5%; Na2O – 0,3%; K2O – 0,3%; MgO – 0,3%; TiO2 – 0,1%.

Лигнин нетоксичен, обладает хорошей сорбционной способностью.

В сухом виде - хорошо горючее вещество, в распыленном виде может быть

взрывоопасен. Содержание твердого углерода до 30 %. Теплотворная

способность сухого лигнина 5500-6500 ккал/кг и близка к калорийности

условного топлива (7000 ккал/кг ). Температура воспламенения лигнина 195°С,

температура самовоспламенения 425o С и температура тления 185oС.

Температура самовоспламенения: аэрогеля лигнина 300°С, аэровзвеси

450°С; нижний концентрационный предел распространения пламени 40 г/м3;

максимальное давление взрыва 710 кПа; максимальная скорость нарастания

давления 35 МПа/с; минимальная энергия зажигания 20 мДж; минимальное

взрывоопасное содержание кислорода 17% .

Некоторые направления применения гидролизного лигнина:

- производство

топливных брикетов, в т.ч. в смеси с

опилками, угольной и торфяной пылью;

- производства топливного газа, в т.ч с

выработкой электроэнергии в газопоршневых газогенераторах;

- котельное

топливо;

- производство

брикетированных восстановителей для металлов и кремния;

- производство

углей, в т.ч.активированных;

- сорбенты

для очистки городских и промышленных стоков, сорбенты для разлитых

нефтепродуктов, сорбенты тяжелых металлов, технологические

сорбенты;

- сорбенты

медицинского и ветеринарного назначения ( "Полифепан" и т.п.);

- порообразователь

в производстве кирпича и др. керамических изделий (взамен

опилок и древесной муки);

- сырье для

выработки нитролигнина (понизителя вязкости глинистых растворов,

применяемых при бурении скважин);

- наполнитель

для пластмасс и композиционных материалов,

связующее для композиционных материалов ("Арбоформ",

лигноплиты и т.п.);

- приготовление

органических и органо-минеральных удобрений,

стуктурообразователей для естественных и искусственных почв,

- гербицид

при возделывании некоторых культур (бобовых).

- сырье для

производства фенола, уксусной

и щавелевой кислот.

- добавка в асфальтобетоны (приготовление

лигнино-битумных смесей и пр).

Лигносульфонаты

Лигносульфонаты - водорастворимые

сульфопроизводные лигнина, образующиеся при сульфитном способе

делигнификации древесины представляющие собой натриевые соли

лигносульфоновых кислот с примесью редуцирующих и минеральных веществ.

Товарные лигносульфонаты получают упариванием обессахаренного

сульфитного щелока и выпускают в виде жидких и твердых

концентратов сульфитно-спиртовой барды (мол. масса от 200 до 60 тыс. и

более), содержащих 50-90% сухого остатка.

Лигносульфонаты имеют высокую поверхностную активность, что

позволяет использовать их в качестве ПАВ в

различных отраслях промышленности, например:

- в

химической промышленности - в качестве стабилизатора, диспергатора,

связующего в производстве брикетированных средств защиты растений;

- в

нефтедобывающей промышленности - в виде реагента для регулирования

свойств буровых растворов;

- в

литейном производстве - в качестве связующего материала формовочных

смесей, добавки к противопригарным краскам;

- в

производстве бетонов и огнеупоров - в качестве пластификатора смесей;

- в

строительстве для укрепления низкопрочных материалов и

грунтов, а также для обеспыливания покрытий дорожных покрытий, в

качестве эмульгатора в дорожных эмульсиях;

- в

сельском и лесном хозяйстве для противоэррозиооной обработки

почв;

- в

качестве сырья для производства ванилина.

- добавка для гранулирования пылящих

материалов, антислеживатель

Сульфатный лигнин

Представляет собой раствор натриевых солей,

характеризующихся высокой плотностью и химической

стойкостью. Сульфатный лигнин в сухом виде

представляет собой порошок коричневого цвета. Размер частиц

лигнина, колеблется в широком интервале от 10 (и менее) мкм

до 5 мм. Он состоит из отдельных пористых шарообразных частиц

и их комплексов с удельно поверхностью до 20 м2/г.

Сульфатный лигнин имеет плотность 1300 кг/м3. Он растворим в водных

растворах аммиака и гидроксидов щелочных металлов, а также в диоксане,

этиленгликоле, пиридине, фурфуроле, диметилсульфоксиде

В сульфатном лигнине промышленной выработки в среднем содержится , %:

золы — 1,0—2,5, кислоты в расчете на серную — 0,1—0,3, водорастворимых

веществ — 9, смолистых веществ — 0,3—0,4, лигнина Класона — около 85.

Лигнин имеет достаточно постоянный функциональный состав. В сульфатном

лигнине присутствует сера, массовое содержание которой составляет

2,0—2,5%, в том числе несвязанной — 0,4—0,9 %.

Термическая обработка сульфатного лигнина вызывает его разложение с

образованием летучих веществ начиная с температуры 190 оС.

Сульфатный лигнин отнесен к практически нетоксичным продуктам,

применяемый в виде влажной пасты не пылит и не пожароопасен.

Направления использования сульфатного лигнина:

- сырье для

производства фенолоформальдегидных смол и пластиков;

- связующее

для бумажных плит, картонов, древесностружечных и волокнистых плит ;

- добавка -

модификатор каучуков и латексов;

- стабилизатор

химических пен;

- пластификатор

бетонов, керамических и огнеупорных изделий;

- сырье для

производства активных осветляющих углей " типа коллактивита".

Литература

о лигнине и его применениях

Лигнину и техническим лигнинам посвящена очень

большая литература ( десятки книг, сотни диссертационных

работ и тысячи журнальных статей) на всех основных языках. Многие из

них доступны и в интернете, см. например, "Лигнин"

статья в Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin

или http://de.wikipedia.org/wiki/Lignin

Для получения первого впечатления можно использовать,

например, следующие имеющиеся в сети книги:

Химия

лигнина, Ф.Э. Браунс, Д.А. Браунс, М. Лесная промышленность,

1964

Химия древесины и целлюлозы В.М.Никитин,

А.В.Оболенская, В.П. Щеголев М. Лесная промышленность, 1978

Переработка сульфатного и сульфитного щелоков, под

ред. П.Д. Богомолова и С.А. Сапотницкого, М. Лесная

промышленность, 1989

Конструкционные материалы из лигнинных

веществ, В.А. Арбузов, М. Экология, 1991

Примечание . Существующие

технологии переработки и делигнификации целлюлозного сырья

связаны с большими капиталовложениями и не вполне совершенны

с точки зрения экологии и др. факторов. Ученые давно

изыскивают другие, более эффективные способы организации

целлюлозных и биохимических производств, но пока эти разработки не

нашли широких промышленных применений.

Многие

противоречивые проблемы развития биохимических производств

как в капле воды отражаются в проблеме

Байкальского ЦБК, где идет многолетняя борьба за закрытие

комбината. Возможно, что комбинат будет

закрыт. Конечно, многие жители нашей страны хотели бы

жить в столь же экологически чистом месте, как Прибайкалье

и пить такую же чистую воду как из Байкала. К

сожалению, это невозможно и не скоро будет возможно даже

теоретически. На протяжении последних 100-150

лет освоенная территория нашей страны по разным

причинам загрязняется быстрее, чем позволяют ее

возможности к самоочищению. В какой то степени это плата за

экономический прогресс, а в какой то - расплата за легкомыслие или

жадность руководителей.

Уровень

потребления и производства целлюлозы, бумаги и др. продуктов

биохимии считаются для крупных стран важнейшими показателями

развитости экономики в целом. Разумеется не

биохимики вносят решающий вклад в загрязнение

природы разнообразными отходами и вредными веществами, но там

где есть крупные биохимические предприятия их вклад в загрязнение

атмосферы и водных ресурсов может быть весьма существенным.

Очевидно, что руководители лесохимической

подотрасли на протяжении десятилетий вполне успешно

шантажировали государство; кажется что это явление продолжается и

сейчас. Заложниками, как всегда, становятся работники

предприятий, местные жители и "братья наши меньшие". Закрытие и

перепрофилирование Приозерского ЦБК уже принесло

заметное улучшение экологии Ладожского озера, однако большое

количество приозерцев остаются без работы и по сей день, а город

Приозерск находится в депрессивном состоянии.

Отрицать возможность использования лигнина в промышленности и сельском

хозяйстве было бы неправильно. Десятилетиями сотни

научных организаций во всем мире занимаются

исследованиями и разработками в области утилизации

свежеизвлеченного и хранимого лигнина. Многие из них в разные годы уже

внедрены в промышленности. Дополнительную актуальность эти работы

получают в свете возросшего в последние годы

интереса к решению экологических проблем и к промышленному

использованию всей гаммы растительных ресурсов (biorefinery).

Скорее всего решить проблемы рационального развития биохимических

производств без государственного внимания не

удастся, ибо рынок головы не имеет, а его нервные узлы как у

дождевого червяка расположены в желудке. Что, собственно говоря, в

очередной раз доказал "начавшийся в 2008

г." экономический кризис. Произошел ли он при

помощи знаменитой невидимой его руки или другого сокрытого

члена значения не имеет.

Автор Абушенко Александр Викторович

|